莫让“损毁名胜古迹入刑”看起来很美

多年来,对名胜古迹的保护从中央到地方,可谓是不遗余力。对《文物保护法》的完善、修订也是与时俱进。按理说,《文物保护法》足以对违法者具威慑力,能起到了震慑的作用。然事实证明,一些地方在“开发”声中大肆破坏传统建筑和文物古迹,甚至一些破坏可以说是肆无忌惮的。虽然专家学者为此奔走呼号,往往还是无法阻挡推土机“昂首阔步”地“前进”。如:因挖300万吨煤拆古村的山西泽州;因古城重建“拆真仿古”的山东聊城;因新型社区建设拆古建筑群的河南新郑;以“保护改造”为名拆古民居陕西韩城;因国道扩建拆古城墙的云南大理等等如是,在唯GDP思维作祟下,以保护的名义开发,以开发的名义修葺,却在修葺中破坏。

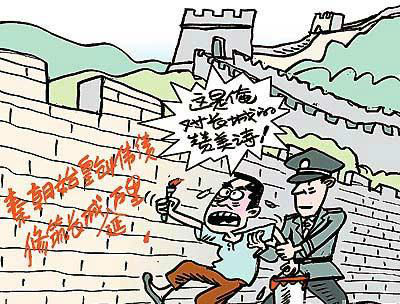

还记得颇为“经典”,曾经广为流传的雷人“官语”。什么“古村拆了有什么了不起?”“这些破罐烂铁算什么文物?即使是文物,文物又值多少钱一斤?”“这么破的旧房子,谁住?谁反对,就让谁住!”其实,许多名胜古迹、传统建筑和文物古迹,就是在一些无知、迂腐和权力的任性下挟持下惨遭摧残和践踏。对名胜古迹而言,可怕也就在这里。当罚款对违法者来说无异于隔靴搔痒,当执法者或者地方管理者无视法律法规,打“擦边球”时,再严厉的法律也会犹如苍蝇给牛抓痒痒——根本无济于事。也才有了近30年来,全国消失了4万多处不可移动文物,而其中有一半以上毁于各类建设活动尴尬事件。

毋庸讳言,随着当今世界一体化进程的推进,在城市发展和扩建的过程中,土地成为了最重要的资源,更是地方财政收入的主要来源,是投资经济中撬动资金的最长杠杆。一些地方为了“政绩gdp”,只得把历史文化传承的永恒魅力与经济价值相比对,当眼前利益倾斜,就只能不顾历史文化的真正价值所在;另一个方面,加上现行法律规定对损毁名胜古迹行为的处罚过轻,不仅毫无制约可言,更没有名胜古迹破坏后哪个领导干部为此承当相当的领导责任,由此助长了违法者的嚣张气焰;再者,民众的保护意识没有跟上,就算有保护的心,往往也只是“杯水车薪”,在一些强势的破坏行为中,百姓自保的力量显得是微不足道的;最后是文物部门对当地的文物勘查,登记在案,列入保护的范围,尤其是在城市项目开发前进行抢救性的考古探勘有所缺失。

一言以蔽之。要让损毁名胜古迹入刑的理想丰满,现实不骨感,愿每一个社会个体能“主动”和“自愿”加入保护行列,更愿地方管理者在发展地方经济过程中,不能只考虑眼前的经济效益,而忽视名胜古迹保护的重要性;不能因为名胜古迹阻碍建设,就一拆了之,而应当想方设法加以保护。相信有了破坏名胜古迹的违法成本提高,加上监管的得力,定能留住名胜古迹这个历史的印记,让优秀历史文化的得以传承。

【启示与思考】

众所周知,名胜古迹是人类历史和文明的载体。以史为鉴,当下的人们正通过名胜古迹来了解自己的过去,把握自己的未来。如果受到毁损,当下的人们就将失去这面镜子,就可能狂妄自大,更有可能陷入自我循环的进程之中,这不是文明社会所应有的现象。

虽然,名胜古迹是老祖先留下的宝贵财富,但其生命却是非常脆弱的,是不可再生的,这也是其之所以珍贵的原因。不过,破坏这些名胜古迹的主要原因恰恰是人类自身。这既有人类自身认识不足的原因,也有利益驱动方面的原因。近几十年来,我们的经济发展迅速,城镇化建设快速,甚至产生了“GDP政绩观”,在这个过程中,土地就成了最重要的资源,在一些地方,甚至是地方财政收入的主要来源。在土地开发过程中,那些名胜古迹的价值就被扔到了一边。一些地方以保护的名义开发,以开发的名义修葺,却在修葺中破坏,甚至人为地破坏,造成既成事实。比如,挖300万吨煤拆古村的山西泽州、因古城重建“拆真仿古”的山东聊城、因新型社区建设拆古建筑群的河南新郑、以“保护改造”为名拆古民居陕西韩城等现象屡见报端。这些行为,看起来是在搞城市建设,其实是在破坏城市建设,说严重点,是在破坏人类文明的根基。

名胜古迹的破坏看起来是因为人们的意识不够和利益驱动,但有一些行为其实是因为权力的滥用和任性。正是因为缺少相关法律的制约,一些破坏名胜古迹的行为却没有被问责。从这个角度讲,此次通过司法解释明确了名胜古迹的范围,使那些本来不受保护的遗产受到保护,使权力受到了制约,从法律的角度来说,的确只是前进一小步,而对于人类文明来讲,却是前进了一大步。