摘 要:应急救援能力事关人民生命财产安全和社会和谐稳定,事关首都“四个中心”建设大局。推动应急救援体系建设能够有效增强城市韧性,促进城市安全发展,是国家治理体系和治理能力现代化的安全支撑。首都应急救援组织体系不断健全、法律制度体系进程持续推进、救援队伍体系逐步完善、科技支撑体系有所创新,取得显著成效。需进一步强化首都应急救援体系的法制化、社会化、专业化和智能化,通过四化联动实现应急救援行为的规范、应急救援资源的整合、应急救援措施的精准和应急救援手段的创新,推进首都应急管理体系和治理能力的现代化。

关键词:应急管理 救援体系 安全发展

随着经济社会的快速发展,自然灾害和事故灾难等突发事件发生的偶然性和蔓延性不断增强,社会多元化、系统复杂性等因素对我国公共安全提出了新的挑战。2021年11月,党的十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,提出“必须坚持底线思维、居安思危、未雨绸缪,坚持国家利益至上,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、科技、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托,统筹发展和安全,统筹开放和安全,统筹传统安全和非传统安全,统筹自身安全和共同安全,统筹维护国家安全和塑造国家安全”。这一重大指导意义的纲领性文件出台,推进新时代国家发展和安全的新局面。人民群众对安全的关切程度和期望进一步高涨,如何处理安全与发展的关系显得尤为重要,安全是发展的基础,发展是安全的保障,只有两者同时发力,才能将构建新发展格局的战略落实处。

一 北京市应急救援体系建设的重要意义

作为维护首都地区安全稳定和保障人民群众生命财产安全的最后一道防线,应急救援能力建设事关民生民利。应急救援体系建设能够有效增强城市韧性,促进城市安全发展,是国家治理体系和治理能力现代化的安全支撑。党的十八大以来,习近平总书记对应急救援的重要论述,立意深远、思想深刻,是做好应急救援服务工作的重要指导方针,为推进应急救援体系发展提供了强大动力。习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时强调“应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分,承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责,担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。要发挥我国应急管理体系的特色和优势,借鉴国外应急管理有益做法,积极推进我国应急管理体系和能力现代化”。近年来,北京应急救援水平不断提升,城市安全状况良好,公众的安全感较高,然而作为超大型城市,面对公共安全的风险挑战复杂,遇到灾害容易发生链式反应和弥散效应。2021年1月,北京市发布《北京市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,对构建具有首都特色的应急救援体系做出总体部署,并对应急救援队伍建设、应急救援能力提升等方面提出具体要求。为此,持续提升首都应急救援效能是把握首都城市运行规律,深入落实首都城市战略定位,加强“四个中心”功能建设,提高“四个服务”水平,促进城市安全可持续发展的重要措施。

二 北京市应急救援体系建设取得的成效

2021年北京市多措并举推进应急救援体系建设,全市应急救援效能显著提升,应对处置灾害事故等突发事件水平不断提高,在执行重大活动安保任务和应急救援任务中,坚持以人民为中心的发展思想,把握首都城市和超大城市运行规律,维护了首都地区安全稳定和人民群众的生命财产安全,为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚实安全保障。

(一)应急救援组织体系不断健全

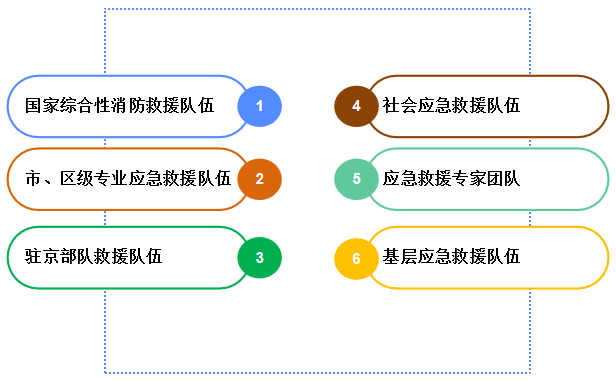

党委领导的应急救援服务组织体系整体格局逐步构建,突出了市委对应急救援服务体系全领域、全链条、全流程的统领地位,强化了党委对应急救援工作的集中统一领导。首都应急救援力量体系主要由国家综合性消防救援队伍、市(区)专业应急队伍、社会应急队伍、驻京部队救援队伍等构成(见图1),有效防范和应对首都灾害事故等重大安全风险。结合疫情防控经验,完善了跨区域应急救援联动与协作机制,推动与国家有关部门、驻京部队、中央在京单位以及周边省区市的联防联控,强化信息沟通、政策协调和资源共享;促进京津冀地区应急合作,实现信息共享、应急救援服务资源合作、重大应急策略和措施联动。

图1 北京市应急救援队伍体系

资料来源:北京市应急管理局提供。

(二)应急救援法制体系进程持续推进

2021年北京市大幅提升应急救援服务的规范化水平,有效增强了应对处置首都地区突发事件能力。3月制定出台了《北京市市级专业应急救援队伍管理办法》,构建了以日常管理、绩效考核、奖惩激励、各项保障等方面为支撑的制度化建设体系。6月印发《北京市国家综合性消防救援队伍职业保障办法(试行)》,有效增强了首都应急救援队伍职业保障能力。7月制定发布《北京市应急救援力量能力提升三年行动计划(2021-2023年)实施方案》,聚焦提升全市应急救援服务能力目标,区分各类应急救援力量不同特点,加强应急救援力量建设。7月9日发布《北京市突发事件总体应急预案(2021年修订)》,作为本市应急预案体系的总纲,这是自2004年印发后的第4次修订,从顶层设计方面强化了应急处置与救援工作。9月28日发布实施《北京市“十四五”时期应急管理事业发展规划》《北京市“十四五”时期应急救援力量发展规划》等一系列政策规定,为首都应急救援发展提供了科学的具体的理论指导和行动指南,推进北京市应急救援体系建设制度化、规范化、标准化,提升了首都城市应急治理能力和水平,减轻突发事件的危害,切实筑牢了安全屏障。10月27日《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》印发实施,以突发事件为牵引,从统筹提升首都城市空间韧性、工程韧性、管理韧性和社会韧性等方面出发提出推进首都韧性城市建设的主要举措。同时,以国家和本市政策法规为依据,正式实施了水、电、气、热、矿山、危化、建筑工程、道路抢险和运输保障、地震救援、防汛、水域等重点行业领域专业应急救援队伍建设的团体标准,该系列团体标准是现阶段全国范围内首次一次性对10个重点行业领域专业应急救援队伍作出的规范指导;并审核认定了场地设施建设基础较好、救援力量配备合理、装备物资保障有力、队伍教育管理规范、专业处置能力突出的25支队伍为市级专业应急救援队伍(抢险救援类19支,应急保障类6支),全面提升了应急救援服务队伍建设的正规化水平。

(三)应急救援队伍体系逐步完善

应急救援队伍作为应对处置突发事件的重要支撑力量,在保障城市安全运行、维护首都社会和谐稳定方面发挥着重要作用。北京市坚持任务牵引、平战结合、突出能力、全面建设,统筹抓好标准认定、调整补充、训练演练和日常管理,应急救援队伍建设得到明显加强。目前,本市共有6类应急救援力量,分别是国家综合性消防救援队伍、市区级专业应急救援队伍、驻京部队救援队伍、社会应急队伍、应急救援专家团队和基层应急救援队伍。部署在本市的国家综合性消防救援队伍主要包括北京市消防救援总队、森林消防局机动支队和中国消防救援学院3支。国家综合性消防救援队伍作为应急救援服务的主力军和国家队,与专业应急救援队伍、社会应急力量共同组成强有力的应急救援队伍。截至2021年4月,北京市级专业应急救援队伍25支、6500余人,区级专业救援队伍92支、7000余人,是应对处置突发事件的骨干力量。加强市级专业机动救援队伍建设,专门组建300余人的市级森林消防综合救援总队,森林火灾扑救力量不断增强。市应急局与中国消防救援学院全面开展战略合作,组建了500人的市级无人机侦测分队和森林灭火综合救援队。同时,市区两级应急管理社会动员组织体系与工作机制进一步完善,采取加强宣传引导和搭建服务平台等方式,促进应急志愿者队伍管理服务力度持续加大。目前,在市区两级民政部门实名注册的社会应急力量达23支、志愿者4.5万余人,其中北京蓝天救援队、北京公羊社会工作发展中心以及北京绿舟应急救援促进中心等队伍应急救援作用发挥显著,推动社会应急力量发展壮大。此外,根据不同类别队伍和各种类型人员需要,实行多元化的应急救援能力提升培训,对标对表国家应急救援员职业技能标准,抓好职业资格认定。市级实训基地建设进一步完善,健全国家综合性消防救援队伍与专业应急救援队伍、社会应急队伍之间协同训练、共同救援等工作机制,推进了应急救援力量之间优势互补。

(四)应急救援科技支撑体系有所创新

应急管理技术创新和发展能够有效增强应急救援的精准化、科学化能力。2021年8月,市委、市政府发布《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》,明确以高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以科技创新为引擎,统筹发展和安全,促进数字技术与实体经济深度融合。云计算、大数据、卫星遥感、物联网和人工智能等新兴信息技术为智慧应急救援服务提供了重要支撑。北京市整合首都科技资源,完善科技信息化和装备建设工作机制,应急救援服务科技创新体系建设不断加强。加大了市级专业应急救援队伍的应急救援装备配备力度,加强为水域、危化领域的专业应急救援队伍配备装备器材(包括防护器材、气体检测、通信指挥、侦测搜救、应急保障等设备器材);对原有应急指挥车进行了信息化升级改造,具备救援现场的卫星通信、视频会议、视频图像采集、网络办公等通信指挥调度能力,通过应急救援装备建设,应急救援服务能力显著提升。

三 北京市应急救援体系建设存在的问题

在肯定北京市应急救援体系建设成效的同时,应当看到世界百年未有之大变局,受经济快速发展、气候及环境变化、新产业新业态涌现的影响,各种风险隐患的不确定性加剧。根据北京市第七次全国人口普查主要数据显示,当前全市常住人口为2189.3万人。北京作为人口集聚的超大城市,防灾减灾救灾形势严峻,城市基础设施运行和安全保障任务艰巨,这些都需要以更大力度推进应急救援能力提升。目前,北京市应急救援体系主要面临如下困难和问题。

(一)专业应急救援队伍建设需进一步强化

目前,专业应急救援队伍建设的管理制度还需健全,尤其在市区专业救援服务队伍建设的标准方面,水、电、气、热、危化、道路交通、建筑等行业领域专业应急救援队伍建设的地方标准尚缺乏,使得在人员配备、基础设施和培训演练等方面不统一。同时,大多数市、区两级救援队伍由专职和兼职人员混编构成,存在流动性大的问题,在岗稳定性需不断加强。从处置突发事件实践来看,专业应急救援队伍布局不够合理,尤其在一些重点行业领域、重点地区覆盖的专业应急救援队伍力量还有待加强。还存在专业化救援装备配备数量不足、配置老化等问题,尤其缺乏大型特种救援设备,如作为专业性很强的市级危化救援队伍缺乏物质成分检测、专业防爆吸附等设备,进而难以对危化品成份种类进行识别,不能有效吸附和抽取污染水源的泄露物,导致应急救援工作及时性受到影响。

(二)应急救援协调联动机制需进一步健全

应急管理体制改革后,应急救援体制机制还处于过渡完善阶段,科学完备的应急救援体系还需优化,“统”与“分”“防”与“救”的责任链条尚未完全理顺,各级政府、各行业领域、各种应急救援力量应对处置突发事件的协同机制还未完全形成,高效有序应对处置突发事件的指挥体制有待进一步强化。同时,邻近各地区之间的跨区域联合救援服务机制还不健全,事故现场救援统一指挥机制还需加强。从与驻京部队协作来看,由于管理机制问题,驻京部队尚未完全纳入全市应急救援队伍体系,军地应急救援力量协调联动合作机制以及在处置应急救援事件中的调用机制需不断完善。

(三)社会应急救援力量作用需进一步发挥

社会应急救援队伍作为应急体系中不可缺少的重要力量,在应急管理事务中的工作任务和范围还需明确。目前,还没有专门规范和指导社会应急队伍参与事故灾害救援及各项活动的政策法规,社会应急救援服务队伍参与应对处置突发事件的指挥调度、教育培训、信息共享以及人身保险等方面的制度化有待强化。同时,社会应急救援力量普遍缺乏专门的用于专业训练和综合演练的实训基地,一定程度制约了社会应急救援队伍实操技术能力提升,影响了现场应急处置效果。部分社会应急救援力量尚缺少固定的备勤场所和物资储备站点,备勤的救援装备、车辆存放和人员食宿等需求未得到满足。

(四)基层应急救援能力需进一步提升

基层应急救援队伍是首都应急体系的重要组成部分,是应对突发事件的关键力量。多年来,北京市基层应急救援队伍不断发展,在应急工作发挥重要作用,但目前全市基层应急救援队伍的数量规模、实战能力和应急组织调度机制还有待完善。面对多种灾害同时发生和巨灾的风险,基层应急救援队伍专业化能力薄弱,公众风险防范意识、自救互救能力不足等问题依然较突出。同时,基层第一响应能力还需进一步增强,由于基层技术装备配备不够先进,信息化水平不高,基层风险隐患的早期监测、早期识别、早期预警以及精准发布等能力仍有欠缺,难以实现重点区域秒级响应、分钟处置。

四 北京市应急救援体系建设与发展的对策建议

“十四五”时期是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步期,也是北京建设国际一流和谐宜居之都的关键期。安全发展贯穿首都经济社会发展的各领域和全过程。应急救援服务能力事关人民生命财产安全和社会和谐稳定,事关“四个中心”建设大局,推进应急救援服务体系的法制化、社会化、专业化和智能化,通过四化联动对应急救援行为的规范、应急救援服务资源的整合、应急救援举措的精准和应急救援手段的创新,实现首都应急管理体系和治理能力的现代化。

(一)着力推进应急救援体系法制化

在深入贯彻落实《北京市“十四五”时期应急管理事业发展规划》基础上,结合《北京市应急救援力量能力提升三年行动计划(2021-2023年)实施方案》,不断提升首都应急救援服务法规的系统性和科学性。按照党委领导、政府主导,条块结合、部门联动,分类管理、分级处置的原则,加强对各层级、各部门在应急救援过程中的组织调度、资源共享等方面的统筹规划,明确各类突发事件响应处置程序,完善考核评价机制。着力推动首都应急救援地方标准立项,加强应急救援队伍、自然灾害救助、重点行业消防管理、消防技术服务、综合减灾等重点领域标准建设。通过综合施策,完善各类应急救援服务队伍的数量规模、装备配备、培训演练等方面,加强应急救援队伍管理的制度化,让各支应急救援队伍在防灾减灾救灾过程中,能够做到有法可依。建立与首都灾害特点相适应的应急物资保障体系,完善应急物资储备管理制度,形成以应急救援队伍储备应急物资为主,社会应急物资为辅的应急物资储备模式,提升重特大突发事件的应急物资保障水平。健全极端天气应对处置工作机制和突发事件分级响应机制,优化市区两级、京津冀三地、央地、军地多方应急救援协同联动机制,形成纵向到底、横向到边的无缝隙应急救援服务体系。

(二)加快推动应急救援体系社会化

社会应急救援力量作为国家政府体系之外的重要力量,具有组织灵活、服务多样、活动范围广等突出优势。推进首都社会应急力量参与应急救援行动的制度化建设,确保社会应急救援力量在参与程序、管理方式等各方面做到有法可依。搭建协作服务平台,积极培育社会应急力量全方位参与事故灾害救援活动,健全应急救援服务社会动员机制。通过组织竞赛和评估、建立与首都专业队伍共训共练、分类提供专业技能培训和应急救援行动规范等方式,提升社会应急救援力量的专业化水平和能力,引导社会应急力量的壮大和发展。引导科研院所、社会专业机构深度参与应急救援工作,探索构建政府、企业、社会服务组织之间应急救援科学合作机制。探索建立多元化的激励保障机制,对参与志愿服务突出的组织或个人进行表彰或奖励,借助多种媒体广泛宣传先进事迹,营造有利于首都社会应急救援力量参与的良好氛围。

(三)大力加强应急救援体系专业化

结合首都实际,研究制定规范应急救援队伍建设的地方标准,根据应急救援队伍承担的救援任务,合理确定专兼职人员比例,增加专职人员数量,形成布局合理、规模适度、专业高效、装备齐全、保障有力的专业应急救援队伍体系。积极开展基层应急能力试点建设,提升基层应对处置灾害事故的第一响应能力,着力打造以基层应急救援人员为主体的“一线”救援队伍,及时就近参与灾害和事故先期处置。实施应急救援队伍能力提升工程,不断促进救援队伍专业技能和综合技能的拓展。增强自救互救、救援善后、体能储备等方面知识技能培训,夯实应急救援基础能力;根据各行业领域风险灾情特点和队伍实际需要,持续强化专业技能培训,重点围绕防汛抢险、森林灭火、危险化学品、城市生命线等方面,提升应急救援专业化水平;适应“全灾种”“大应急”任务需要,加强综合应急救援能力建设。推进无人直升机森林灭火项目试点应用工作,发挥无人机在应急救援中的重要作用。

(四)加快促进应急救援体系智能化

当前,以大数据、云计算、人工智能为代表的信息技术高速发展,不仅推动首都经济社会全面转型,也为数字化、网络化和人工智能在首都智慧应急救援事业中应用搭建高效便捷平台,在精准监测、数据救援方面发挥重要作用。要加强首都应急救援数据库建设,完善应急救援装备技术参数信息库,推进应急救援数据动态采集机制不断健全。进一步加大现代化应急救援装备的配备力度,加快研发关键技术,提升辅助指挥决策能力、突发事件响应和处置能力。借助新一代信息技术,引领和带动首都应急救援建设智能化升级,促进多源信息融合,不断提升极端环境下现场应急通信保障能力。同时,要加强应急救援装备实物储备,完善实物储备和协议储备相结合的储备机制,建设应急装备储备与调度管理平台,为构建与首都超大城市应急能力相适应的现代应急救援体系提供有力支撑。

文章摘自:《北京社会治理发展报告2021-2022》,社会科学文献出版社2022年8月出版